过去的一年

虽然说是过去一年,但前面的一段时间主要是看着网上铺天盖地的各种关于 AI 的新闻,例如 ChatGPT 的重磅更新、Pika 的发布等,似乎每天都在上演一个又一个的激动人心的时刻。除了被动的接收这些信息,我也主动地去加入跟 AI 有关的微信群,关注相关的发布账号,并使用 AI 相关的工具。

我是一名程序员,之前是做 Android、Flutter 的客户端开发,后来转岗了 Go 后端。我的公司在去年宣布转型要做一家 AI 公司,并且做了相关的投入,其中一个就是给我们提供了 Copilot 的账号还有一些跟 AI 相关的实验平台。

于是我们的日常工作里,就多了个 AI 辅助编程。我刚开始用的时候,是有些小惊讶,不是说它有多么的智能,但是它能够理解当前的上下文,然后生成相关的代码,而我只要敲击一下 Tab 就行了。在此之前,我只是在 IDE 里编写一点点模板代码来减少我的一点点工作量而已。

接着看到字节上线了 Coze,这是我对 Agent 的一个初了解,我也试着在上面做一个东西,渐渐了解到了工作流、知识库等相关概念。那个时候 Coze 上的东西还不多,并且也较为简单。可能你写一段提示词限定这个 Agent 是做什么的,让它只回答跟这个领域有关的东西,就是一个专门的工具了。

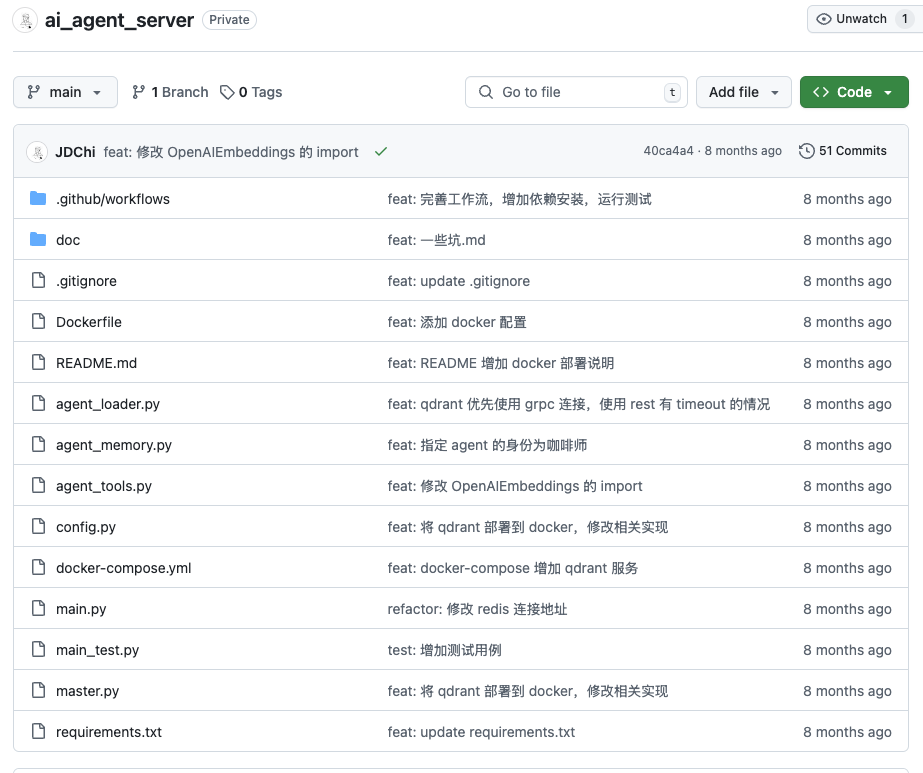

八个月前,我看了一个使用 Langchain 开发 AI Agent 有关的课程,自己也跟着做了下,进一步地知道了更多的一些知识,这些是在 Coze 上不会碰到的东西,什么嵌入模型、向量数据库、总结对话、存储记忆等。大概了解了一个 Agent 的流程是怎样的。

渐渐地,我发现 AI 的使用场景开始越来越多,开始越来越日常化。我的常用软件里,如果能填入相关 AI 平台的 API Key,我就会去生成一个来填;我的问题和想法也越来越多地会去跟 AI 沟通。它加快地解决了我的不少问题。

一个典型的场景就是网页的翻译:

年前的时候,我去负责开发项目的一个官网,但我没怎么写过前端的代码,所以对一些框架还有写法不甚了解。我花了大概一周的时间把它做完,其中很大一部分还是 AI 发挥地作用。而在我过去的几次技术转型里,我自己可是花了比这多得多得时间。

过年期间还有一件事备受关注,就是 Deepseek 的发布。第一次接触这种带有思维链的大模型,我不能确定它的结果真实性、正确性是怎样的,但我看它那打印出来的“思考过程”,给我一种它很靠谱的感觉,我相信其他人也是如此。似乎这样的交互,提升了它的可信度。

最近还接触了字节的一个 AI IDE —— Trae,我只要输入需求,它就在那里开始自动地初始化工程,编写代码了,虽然当前的效果还比较一般,但让我感觉还是有些可怕的。

我的想法

虽然目前 AI 在新闻上大放异彩,但在实际的体验上,我还是觉得有存在不小的问题。例如我遇到的几个场景:

- 我在开发前端的时候,遇到了一些问题,AI 虽然给出了我答案,但有些是随意生成的,并不存在这样的写法或功能的提供,这种问题我还是问了同事或是自己去查找解决的。

- 我打开 Deepseek 的联网功能,问了它某只股票的投资建议,它其实是去查找最新的几个网页,然后总结出来给我。我看了相关的引用,其中有些其实就是某个人写的几段自己的投资想法,但也被作为了建议返回给我,这样可能就容易对人产生误导了。自己能察觉到这个问题还好,但其实有更多的人,他是相信 AI 给他的。

- …

虽然目前是使用 AI 上有这样或那样的问题,但按照它现在这样的发展趋势,未来的发展潜力确实不容小觑。

另外一个问题,我会焦虑吗?到目前,我认为 AI 对我带来的焦虑是有的,但会减轻些。我看到有些不会写代码的人,利用 Cursor 一类的 IDE,自动编写代码,做出解决了他们问题的程序,确实让我大为震惊。他们看不懂代码,遇到问题也是一路让 AI 自己去调试,最后也是解决了问题。

所以一方面我借助了 AI,确实给我的工作效率带来了很大的帮助。但对于别人也是一样的,似乎将来普通人之间的差距就是对于 AI 的使用程度了。我相信 AI 可以替代掉一部分人,但不太认为 AI 可以替代掉那些会自我成长的人。

我觉得我会焦虑,可能是因为我对自己有一定的要求,并且由于在追求成长的过程中,察觉到了一些什么。但在日常生活中,其实有相当一部分人,是不会有这样的察觉的,所以 AI 要替代掉的,往往是这样的人。后来我一点点地意识到这个问题后,明白行动力是很重要的,我只能去拥抱 AI,然后让 AI 来壮大我自己才是。

修改下科比的一句话:AI 总会替代掉一些人的,能不能不是你呢?